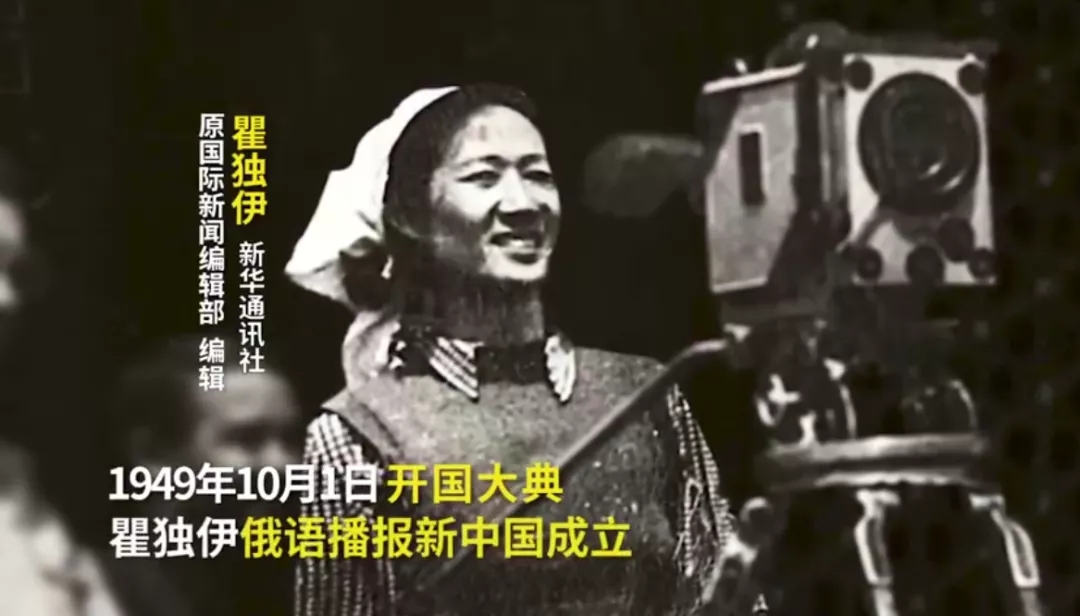

“七一勋章”获得者、新华通讯社原国际新闻编辑部干部、党的早期领导人瞿秋白之女、上海大学名誉董事瞿独伊,因病医治无效,于2021年11月26日在北京逝世,享年100岁。

瞿独伊,1921年11月出生于上海,1946年8月入党,浙江萧山人。新华通讯社原国际新闻编辑部编辑。瞿秋白同志的女儿。1941年被捕入狱,面对敌人威逼利诱,绝不屈服。开国大典上,她用俄语向全世界播报毛主席讲话。作为我国第一批驻外记者赴莫斯科建立新华社莫斯科分社,其间多次担任周总理和中国访苏代表团的翻译。

瞿独伊生平事迹

1935年6月18日,瞿秋白走上长汀西门外一片草坪,高唱着自己翻译的《国际歌》,从容就义。时年36岁。那一年,瞿秋白的女儿瞿独伊只有14岁,她从《共青团真理报》上得知噩耗,痛不欲生。此后的人生,她就循着7岁时父母领她走进中共六大会场时的样子,笃定不悔、一往无前。父亲的牺牲,是瞿独伊一生不能提及的伤痛,但父亲的牺牲让只有14岁的她坚定了一个信念成为父亲那样的革命者!

1941年,瞿独伊与母亲杨之华回国途经新疆时被当地军阀盛世才逮捕,深陷囹圄4年多。瞿独伊与同志们一道与敌人展开了坚决的斗争,“跟反动派要一直斗争”,这是瞿独伊的答案,也是刻骨铭心的传承。

1949年10月1日,是瞿独伊“永生难忘”的一天,毛泽东主席在天安门城楼上宣告新中国成立时,瞿独伊正在西观礼台,为苏联文化艺术代表团团长法捷耶夫一行当翻译。在父亲牺牲14年后,她见证了父辈们为之奋斗的“光明”,在开国大典上,瞿独伊通过广播,用俄语向全世界播报了新中国成立的消息。她曾撰文回忆:那种热烈的场面,我从未见过。当五星红旗伴着国歌冉冉升起的时候,许多人都激动地流下了眼泪。

1950年,瞿独伊和爱人李何,赴莫斯科筹建新华社记者站。新华社莫斯科记者站是新中国在国外建立的第一个新闻机构,瞿独伊和李何也是我国第一批驻外记者。夫妻两人克服筹建初期人员紧缺、资金困难等诸多艰辛扛起重任,每天忙得只能睡四五个小时。驻外期间,两人对一切开支降到最低,但对国家却是大方得毫不含糊。他们主动要求降薪自费购置记者站所用的收音机和照相机,还将稿费作为党费上交。

作为一名新闻工作者,瞿独伊默默无闻奉献了一辈子,始终初心不改。作为一名共产党员,瞿独伊始终保持党员的精神品格和崇高风范。晚年的瞿独伊老人虽然年事已高,但她仍然关心国家发展,关心年轻人成长。当他人问起父母留给她最宝贵的东西是什么,瞿独伊的回答是:“有信仰,爱祖国!”

瞿老一生的光辉事迹与党员精神,将被我们永远铭记。

瞿秋白:上海大学马克思主义理论最主要的传播者

1923年6月下旬,瞿秋白由广州取道杭州来到上海。22日,经李大钊推荐,正式接受于右任聘请,担任上海大学教务长一职,后又担任社会学系主任等职。瞿秋白从1923年6月到上海大学担任教职,到1924年10月10日“黄仁事件”后去职,在上海大学总共不到一年半的时间,但是,他在上海大学办学史上,却写下了永远不可磨灭的一笔,是上海大学学生心目中最受欢迎和尊敬的教授之一。

当我们今天重温瞿秋白的这些演讲稿,再细检瞿秋白在上海大学担任教职的全过程,可以得出这样一个结论:瞿秋白是马克思主义理论在上海大学(1922-1927)最主要的传播者。他注重结合实际进行马克思主义理论教育,创新教学形式方法,使上海大学成为国共合作创办的新型学校。在他的影响下,上海大学培养的许多学生走上了革命道路。毛泽东同志曾经指出:瞿秋白同志“这种为人民工作的精神,这种临难不屈的意志和他在文字中保留保存下来的思想,将永远活着,不会死去”。瞿秋白对上海大学所作出的贡献,也将“永远活着,不会死去。”

瞿独伊关心红色学府上海大学

作为瞿秋白先烈的女儿,瞿独伊同志对今天的上海大学也十分关心,2021年暑期,她在北京家中亲切接待了“上海大学红色专项社会实践”的同学们,讲述革命先烈事迹,激励青年学习伟大精神,报效伟大祖国。11月,上海大学组建成立第三届董事会,与党同龄的瞿独伊欣然受邀担任名誉董事,这是对中国共产党创办的第一所红色学府极大地肯定,也是对学校赓续红色基因、传承红色文化的极大鼓舞。

瞿独伊同志遗体告别仪式于11月30日上午11时在八宝山殡仪馆简朴而庄重地举行,上海大学和上海大学董事会分别敬献花圈,送别瞿老,伊人已去,芳华永存!

(部分图文来源:共产党员、上海大学、上海大学社会学院等微信公众号)